2025年11月12日、木原稔官房長官は記者会見で「政府効率化局」(仮称)を速やかに立ち上げると表明しました。

自民党と日本維新の会による連立政権の合意文書に明記されたこの組織は、米国のイーロン・マスク氏が率いた「政府効率化省(DOGE)」になぞらえて「日本版DOGE」と呼ばれています。

租税特別措置や高額な補助金を総点検し、政策効果の低いものは廃止するというこの方針は、今まで補助金や助成金を活用してきた中小企業経営者や小規模事業者、フリーランスにとって看過できない状況です。

同時期に、会計検査院は事業再構築補助金とIT導入補助金で不正受給を指摘しており、補助金制度全体が転換点を迎えているのは明白でしょう。

今回は補助金・助成金の今後について考えてみましょう。

政府効率化局とは?

まずは政府効率化局についてみていきましょう。

日本版DOGEとしての役割

政府効率化局は、アメリカで設置された「Department of Government Efficiency(DOGE)」をモデルにした、日本版の効率化組織だと説明されています。

DOGEはテスラのイーロン・マスク氏が「特別政府職員」という立場で中心人物でしたね。

報道や解説によれば、政府効率化局の主な役割は次のように整理できます。

- 租税特別措置(特別な税優遇)を総点検する

- 国の「高額補助金」を総点検する

- 政策効果が低いものは廃止し、その分を別の政策の財源に回す

- 歳出削減と財政健全化につなげる

つまり、政府効率化局は「ばらまき」や「税金のムダ」を削り、その分を必要なところに振り向ける役割を担うとされています。

連立合意書に書かれた「仕事の範囲」

自民党と日本維新の会の連立政権合意書では、政府効率化局について

「租税特別措置および高額補助金について総点検を行い、政策効果の低いものは廃止するための事務を行う主体」

と位置づけられています。

ここでポイントになるのは「高額補助金」と「政策効果の低いもの」という2つのキーワードです。

- 小口・汎用的な補助金(例:小規模事業者持続化補助金)の中でも、予算規模が小さい案件は、いきなり一掃される可能性は高くありません。

- 一方で、事業再構築補助金のような「1件あたりの金額が大きい補助金」は、まさに政府効率化局のターゲットになりやすいと考えられます。

では、なぜ今、ここまで補助金・助成金の「効率化」が求められているのでしょうか。

補助金・助成金を取り巻く「不正」と「ムダ」いま何が起きているか

補助金や助成金はここ10年くらいで劇的に多くなりました。

それに伴いいろいろな問題が出ていましたが、徐々にそれが大きくなってきた感じですね。

事業再構築補助金の不正受給

事業再構築補助金は、コロナ禍で売上が落ち込んだ中小企業の事業転換を支援するためにスタートした大型補助金です。

ところが、会計検査院の検査では、20事業者に対し約3.4億円が過大に交付されていたと指摘されました。

指摘内容の概要は、

- 実際の投資額より多い金額を計上していた

- 補助対象外の経費を紛れ込ませていた

- 事業の実態が伴っていない

などで、「事業再構築補助金 不正」のニュースとして大きく報じられました。

件数や補助金額だけみればそれほど多く感じない方も見えると思います。

しかし、226事業者を調べたところ、20事業者で不正発覚と割合はかなり高く「税金の使い方」という観点では政治的なインパクトから政府効率化局が動く大きな理由の一つになっていると言えます。

ランダムに調べたのか、怪しい事業者を調べたのかは報道されている情報だけではわかりませんが・・・

IT導入補助金の不正受給

また、中小企業・小規模事業者のITツール導入を支援するIT導入補助金でも、不正が相次いでいます。

会計検査院の報告によると、2020〜2022年度に実施された383事業を調べたところ、41事業主体が実施した55事業で不正が見つかり、その額は約1億4,755万円にのぼりました。

こちらも不正の発覚割合がかなり高いですね。

典型的な「IT導入補助金 不正」のパターンとしては、

- 自己負担分を実質的にゼロにするキックバック

- 実際には導入していないITツールを導入したと偽る

- 補助事業者本人ではなく、ベンダー側が申請を代行する「なりすまし申請」

などが挙げられます。

こうした事態を受けて、IT導入補助金の事務局は

- ITベンダーや補助事業者への立入調査

- 不正が見つかった場合の交付決定取消・補助金返還・ベンダー登録取消

- 事業者名の公表や警察への通報

といった厳しい措置を取る方針を打ち出しています。

つまり、今後は「知らない間に不正に巻き込まれていた」という言い訳は通用しにくくなります。

持続化補助金の不正勧誘

また、小規模企業向けの「小規模事業者持続化補助金」でも同様です。

こちらは事業者が詐欺の片棒を担がされているケースが多いようです。

- 「キャッシュバックします」

- 「自己負担実質ゼロで持続化補助金が使えます」

といった勧誘が各地の商工会・商工会議所から多数報告されており、注意喚起が相次いでいます。

こうした手口は、請求書の水増しや架空取引などを前提としているケースが多く、「持続化補助金 不正」として詐欺罪での立件につながる可能性も指摘されています。

持続化給付金等のコロナ給付金での不正

また、コロナ禍で実施された持続化給付金や家賃支援給付金などでも、不正受給が社会問題になりました。

経済産業省は、不正受給認定者のうち返還が終わっていない人について、氏名と所在地を公表しています。

不正を生み出す構造的問題

会計検査院は、これらの不正が生じた原因として以下を指摘しています。

・不正に関与した支援事業者において制度の枠組みを逸脱して事業主体に対して不正を働きかけていた

・事業主体において補助事業の適正な執行に対する認識が著しく欠けていた

・交付申請や実績報告等の審査が十分でなかった

・中小企業庁及び経済産業本省において、指導、助言等が十分でなかった

つまり、不正支援事業者、事業者本人、審査機関、監督官庁という補助金制度に関わる全てのレイヤーで問題があったことになります。

高額な成功報酬

他にも高額な成功報酬を請求する補助金代行業者が多いことが前から問題視されていますね。

補助金代行業者を儲けさせるためにやっているの??って疑問に思うような事業も増えてきているのを感じます。

最近では、補助金申請書類に支援業者と報酬額を書く欄まである補助金が増えているのはそういうのを防ぎたいからでしょう。

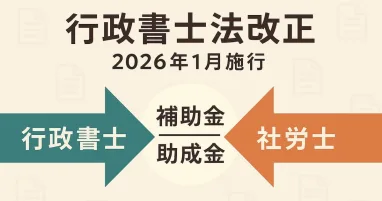

2026年1月から施行の行政書士法改正も今回の話と関連してそうですね。

政府効率化局が補助金・助成金に与える影響

ここから先は、現時点の情報をもとにした「あり得る方向性」の話です。

今後の制度設計次第で変わる可能性はありますが、中小企業として考えておきたいポイントを整理します。

補助金総額の削減圧力

政府効率化局の設置目的が「政策効果の低いものは廃止する」ことである以上、補助金総額には削減圧力がかかることが予想されます。

ただし、日本と米国では財政構造が大きく異なります。

米国DOGEが削減目標とする550億ドル(約8兆円)に対し、日本の中小企業向け補助金は年間数千億円規模です。

日本の補助金は米国と比較してもともと小規模であり、大幅削減は経済への悪影響が大きいため、劇的な削減は考えにくいでしょう。

連立合意書や報道では、政府効率化局のターゲットとして

- 租税特別措置

- 高額補助金

が明記されています。

高額補助金の特徴は、

- 1件あたりの補助額が大きい

- 事業規模も大きく、失敗すると「大きなムダ」になりやすい

という点です。

このため今後は、

- 投下したお金に見合う成果(売上・雇用・税収など)が数字で説明できるか

- 事業終了後もフォローアップ調査が入りやすくなるか

といった「効果検証」が強く求められるでしょう。

逆に言えば補助金額の少ない持続化補助金などはそのまま継続される可能性が高そうです。

政策効果の厳格な検証

むしろ注目すべきは「政策効果の検証」が厳格化されることです。

補助金を受け取った企業の事業化状況報告の未提出による交付決定取消事案が2024年にも発生しており、今後はこうした事後フォローがより厳格になるでしょう。

事業再構築補助金やIT導入補助金では、補助金で取得した財産が新規の事業に使われていない事例が多数指摘されています。

政府効率化局の設置後は、こうした「補助金は受け取ったが事業化していない」ケースへの締め付けが強化されることが予想されます。

不正対策の強化

また、会計検査院が指摘した不正受給の構造的問題に対し、政府効率化局は以下の対策を講じる可能性があります。

・審査プロセスのデジタル化と透明化

・AI・データ分析による不正検知システムの導入

・支援事業者の登録要件厳格化

・事後監査の強化 罰則の厳格化

特にデジタル化については、米国DOGEが「ソフトウェア近代化イニシアティブ」を推進していることから、日本でも同様の動きが予想されます。

中小企業経営者が今すべき対策

政府効率化局や行政書士法改正の動きは、「補助金を使う側」にも姿勢の転換を求めています。

ここからは「経営者として今日から実践できるポイントを整理します。

補助金依存からの脱却と自主財源の確保

補助金はあくまで事業活動を後押しするものであり、補助金ありきの経営計画は危険です。

政府効率化局の設置により補助金制度が不安定化する可能性を踏まえ、自主財源で実現可能な事業計画を立てることが重要です。

まずは自社の財務状況や投資資金をしっかりと確認し、補助金や助成金がなくても実現可能な計画を立てましょう。

甘い勧誘に惑わされない

補助金・助成金まわりのトラブルの多くは、「甘い言葉」から始まります。

- 「自己負担ゼロで設備が入ります」

- 「売上が増えていなくても大丈夫です」

- 「書類はこちらで全部やるので、ハンコだけ押してください」

こうしたフレーズが出たら、一度立ち止まってください。

商工会・商工会議所や経産省、中小企業庁も、「キャッシュバック」「キックバック」「実質無料」をうたう勧誘に対して、相次いで注意喚起を出しています。

「今この瞬間の得」に目がくらむと、後から

- 補助金の返還+加算金

- 不正受給として名前の公表

- 詐欺罪などの刑事罰

という、はるかに大きな「損失」を被る可能性があります。

申請書の「中身」を自分で理解する

補助金の事業計画書は、本来「事業者自身が作るもの」とされています。

もちろん、文章のブラッシュアップや数字の整理を専門家に手伝ってもらうのは構いません。

しかし、

- 自分で読んでも内容がよく分からない事業計画書

- 実態と違う数字やストーリーが書かれている申請書

は、不正の温床になりやすいだけでなく、採択された後の事業実行がつらくなります。

「自社の言葉で説明できる事業計画になっているか」ここは必ずチェックしておきたいポイントです。

「採択されるか」ではなく「実行できるか」を基準に

補助金の申請では、

- 採択されやすいキーワード

- 点数が上がりそうな書き方

がどうしても気になります。

ただ、政府効率化局が動くこれからの時代に重要なのは、

「採択されたあと、本当に実行できる計画か」

「計画通りに行かなかったとき、会社にどんなリスクがあるか」

を冷静に見つめることです。

投資額が大きい補助金ほど、

- 採択=ゴールではなく、スタートにすぎない

- 間違った投資は、補助金をもらっても会社を苦しくする

という現実がはっきりしてきています。

証拠を残す・書類を整える

補助金・助成金に関する不正の多くは、「証拠書類」と「実態」のギャップから発覚します。

逆に言えば、真面目に取り組んでいる事業者ほど、

- 契約書・見積書・請求書・領収書

- 振込明細や会計データ

- ITツールなら導入・ログイン・利用履歴

- 施策実施後の売上データや顧客数の推移

をきちんと残しておくことで、「正しく使っている」ことを説明しやすくなります。

これは、政府効率化局や会計検査院に対してだけでなく、

- 金融機関からの融資審査

- 将来のM&Aや事業承継

といった場面でもプラスに働く可能性があります。

まとめ

今回は「政府効率化局誕生で「補助金・助成金に頼る会社」が危ない?IT導入補助金、事業再構築補助金、持続化補助金で不正多発」と題して補助金・助成金の問題を見てきました。

政府効率化局の誕生、行政書士法の改正、補助金不正の摘発強化――これら三つの変化は、補助金・助成金制度の転換点を示しています。

しかし冷静に考えれば、これらの変化は決して悪いことばかりではありません。

不正を排除し、真に政策効果の高い支援に予算を集中させることは、誠実に事業を営む中小企業経営者にとってはむしろ歓迎すべき変化です。

重要なのは、補助金制度の変化に一喜一憂するのではなく、自社の事業の本質を見極め、持続可能な成長戦略を描くことです。

補助金や助成金はその戦略を後押しする「手段」の一つにすぎないということを再度心に留めておきましょう。